很多陷入“头寸管理”骗局的人,并没有得到这个城市中流传过的任何财富机会。他们过着最普通的生活,之前没有运气或是没有能力搭上任何一班财富快车。这场投资骗局就像一枝幸运之神难得伸出的橄榄枝,看起来门槛很低,操作也非常简便,不需要多少资金,也不要求多高的专业性,他们太需要这样一个可以透进光来的窗口。

骗局

“应该邀请你去我家坐坐的,但实在是太脏了,因为本人是收破烂的。”魏伟发来微信消息,后面跟着一个害羞的表情。他的家在浙江丽水市遂昌县的一条老街上,是一套50多平方米、分隔成3个房间的平房。屋子里确实逼仄,堆满了瓶瓶罐罐,只留下一人宽的通道,连一张待客的凳子都没有。门口还停着一辆三轮自行车,这是十几年前邻居家搬走时留下的,魏伟捡回来收拾收拾,还能用,就成了收废品时的工具。

魏伟原本打算不再收废品。他已经年过六十,头发全白了,腿脚也不好,走起路来有些颤抖。遂昌县城依山而建,地势不平坦,在县城里穿梭时,他常常要蹬着三轮车上坡,十分吃力。有时候卖废品的人住在六楼,没有电梯,他得吭哧吭哧地爬上去,再背着一堆东西下楼。

但从2021年开始,魏伟不得不重操旧业,因为他失去了自己一辈子辛苦攒下的十几万元积蓄。

《空巢》剧照

损失源于一场致富的陷阱。2019年10月,一位曾经的老邻居找到他的平房里,神神秘秘地介绍一个“投资虚拟货币”的项目。按照邻居的说法,这是一款国家允许的虚拟货币,投资者需要在平台上开通账号,充入本金买币,然后根据上级的指示,每4天在固定时间点买进和卖出,就像股票一样赚取差价。“他说,这是国家为民造福,知道大家生活比较困难,我们年纪大的人没有地方去挣钱,才开发了这个保本的生意。”听到这个项目能带来的报酬时,魏伟发出一声惊叹:投入5万元,一个月就能赚5000元。

这个“致富机会”最早出现在2018年,由两名遂昌本地人刘某华、毛某震从外地引入。城里口口相传的故事是,两人被吸收进了一个叫作“头寸管理”的组织,做虚拟货币生意,发了大财。这个组织有着严密的等级,从上到下依次设置了常务理事、理事、群主等层级。成为群主的条件是邀请至少10个人。每4天的买卖操作后,成员需要向群主上交收益的30%,群主再从中拿出三分之一交给自己的上一级。如果投资者对平台操作不熟悉,想要提现时,就需要由上级“管理者”帮助操作实现。

魏伟已经想不起关于这笔“投资”更多花里胡哨的解释,只能从记忆里搜索出“去中心化、比特币、马云”等关键词。他记得最清楚的是对方信誓旦旦地承诺:保证不违法、保证不遗失、保证本金安全。说这话时,邻居神色严肃,还特意压低了声音,像在讲述一个致富秘诀。他还掏出手机打开一个名为“Mark”的软件,向魏伟展示自己的“投资”——账户里的6万多元,有零有整。

《骗子》剧照

魏伟决定拿出3万元试水。一个月后果真提现了2000多元“收益”。他决定追加投资。按照“Mark”软件的规定,每个账户最多只能投资5万元,魏伟便借来几位亲戚的身份证号开通账号,追加投资7万元,还说服其他几位朋友加入,自己成了群主。

“致富秘密”慢慢在县城里流传开来。在本刊记者接触到的投资者里,有工厂女工、保洁员、超市收银员、退休教师,年龄从40多岁到70多岁不等。2020年是这场“投资”影响规模最庞大的时候,这样的场景反复在县城里重现:清晨五六点,整个小城还没完全苏醒,一批行色匆匆的人已经骑着电动车上街。他们进入某栋大楼,在理事或群主租来的办公室里集中操作一番;大概半个小时后,又急匆匆从大楼里出来,出现在家里或是工作场合。一位阿姨记得,冬季时天还没亮,大家睡眼惺忪地顶着寒风来到“投资”办公室,却从没有过一句抱怨。人们聊着最近的“收益”,畅想赚到一定数额后,就去翻新家里的老房子、给女儿置办嫁妆,或是带患癌症的父亲到大城市治病。

《刑警之海外行动》剧照

幸福畅想一直持续到了2020年10月17日。按照4天一次的规律,那天正是操作交易的日子。清晨6点多,魏伟坐在理事的办公室,发现交易所的软件已经无法登录。许多微信群的消息爆炸了,人们相互询问情况,理事跳出来安慰大家,“出现‘黑天鹅’事件,为了资金安全,交易所要更新换代”。那时,魏伟没有太紧张:交易所之前也曾经关闭过,快则一天,慢则三四天,恢复交易时又换了一个新的名字,但账户里的钱一分没少。

不过这一次,软件没有重启。很快,遂昌县公安局发布通告称,破获一起传销案件。以刘某华为首的多人以炒作虚拟货币为名,引诱投资人注册会员,并不断诱使其发展下线,涉嫌组织、领导传销活动罪。11月5日,刘某华等人被依法刑事拘留。根据投资者的自发统计,县城有约6000人参与其中,投资了3.5亿元。不过,遂昌县公安局经侦大队负责人告诉记者,由于存在重复统计数字、一人可以拥有多个账号等情况,实际人数和金额并未达到“6000人、3.5亿”。至于骗局波及多少人,由于平台交易所的服务器设置在境外,具体数据未能统计。

在遂昌这次虚拟货币诈骗里,中老年人成为受害的主要群体(Bloomberg/ 视觉中国 供图)

上钩

直到今天,许多受骗者依然无法讲清楚,这个曾经从他们口袋里掏走所有积蓄的“致富机会”究竟是什么样的。只是骗术制作者的话术,总让他们觉得,这个“生意”与身边正在发生的大公司操作似曾相识,感觉“很有道理”。

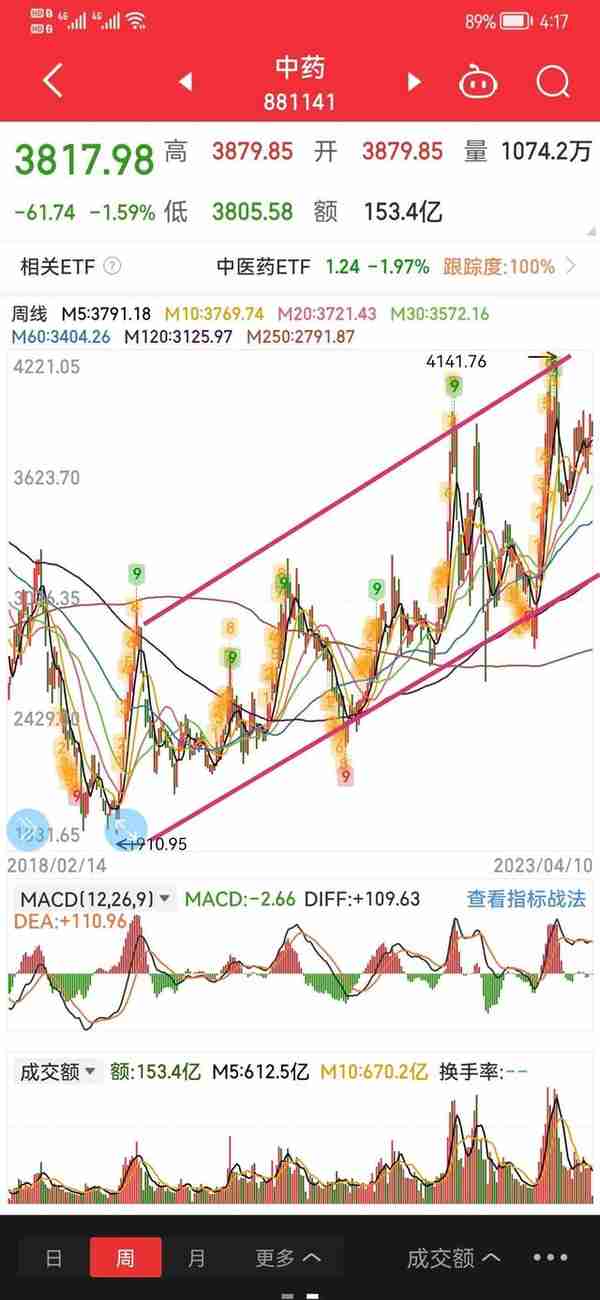

最简单的说法是“刷单”。“头寸管理”的组织者声称,交易的是一款最新推出的虚拟货币,成交量小,需要投资者每4天买卖一次“冲流量”。魏伟把这理解为“就像拼多多一样,邀请新用户买东西,自己还能分到钱”,投资者所得的收益,就是刷单工资。如果面对的是稍微懂些理财知识的人,组织者的话术就会显得更专业一点,将炒币比喻为买股票,但这个平台是和买家站在一起的,“会有特别的手段,能操控涨跌,吸引其他散户加入后‘割韭菜’,让投资者赚到足够多的钱”。

而2017年也确实是推出“虚拟货币投资”这套说辞的好时机。就在那一年年底,国际金融市场上比特币刚刚经历一波暴涨,2个月时间就从一枚5000美元上涨到将近2万美元。这股炒币的风潮也传进了遂昌县。城里一位关注虚拟货币多年的受访者还记得当时身边人的疯狂,“虚拟货币是24小时变动的,不像股票有下班时间。投资的人看准了一个币,晚上能通宵不睡觉,看着跌到谷底,就抄底进去,真有人一晚上挣了20万元”。虽然县城人里真正懂“比特币”是什么的人不多,但关于高位涨跌的造富神话还是传进了城里的大街小巷。72岁的黄阿姨告诉我,她是在买菜时,被同村一位大字不识的菜贩子推荐了虚拟货币,才跌入“头寸管理”的骗局。

《沦落人》剧照

在做这次“投资”之前,50岁的杨春秀从没接触过任何理财产品,她在制衣厂里当缝纫工,老公是钢铁厂工人,家里的十几万元积蓄是“两个人打三份工”攒下来的,为了给十几岁的女儿上大学、当嫁妆。工厂里的小组长拉她入伙时,杨春秀谨慎地拒绝了好几次。组长劝她,“县城里好多人在做这个,有大老板、公务员、老师,你那点钱怕什么?”又把她带到更高一级的理事家中,理事信誓旦旦地承诺:“我拿人头跟你担保,一定不会亏本。如果赔了本金,你来我家,我自己掏钱赔给你!”说到“人头担保”时还伸手在脖子处画了条线。

除了强调收益率和安全性,“头寸管理”还充分展现了“集团的实力”,常常在全县最豪华的大酒店开动员会。杨春秀记得自己参加过一次冬天的大会,在一间400多平方米的会议室里,每一张椅子都套着白色丝绸,桌上还摆着矿泉水。演讲者是从外地特地赶来的头寸管理集团“高层”,40多岁年纪,穿毛皮大衣和靴子,涂大红色口红,“打扮得妖艳,看起来就是有钱人。口才不得了,一个人能讲两三个小时”。“高层”最爱讲,下面人也最喜欢听的一个故事是:有人在十几年前偶然花几块钱买了两个比特币,后来暴涨到十几万元人民币。她把虚拟货币比成“下一个阿里巴巴”,反问在场的人“机会都摆在眼前了,你还不敢抓住吗?还不去奋斗吗?”现场掌声雷动,杨春秀偷偷转头看,大家脸上都洋溢着幸福的笑。

会议结束后,大家转场到餐厅大快朵颐。一个大圆桌能坐20人,每个人面前的餐具下方还垫着一张精致的餐巾布,餐桌上有海鲜、牛排和鲜榨果汁。“我以为那个布是擦手的。”回想起当时,魏伟尴尬地笑。平时,他连一张单独的餐桌都没有,只是把所有的饭菜打在同一个碗,捧着碗坐在一张小板凳上吃饭。

(插图 :老牛)

人们也不是没有对所谓的“投资”产生过怀疑。参加完大会后,杨春秀回家借来朋友的笔记本电脑,一个键一个键地敲,在搜索引擎里输入“比特币”和“头寸管理”。她确实搜到了比特币暴涨的文章,还在几篇关于“头寸管理”的文章下方翻看了好几页评论,全都是正面的。平台崩盘后,她恨恨地觉得,“骗子太厉害了,连搜索引擎都被收买了”。

这种层层拉人、抽成的形式,一开始让林超想到了“传销”。他是个生意人,从17岁就开始做买卖,至今已经30多年,也算见过些世面。他甚至亲历过传销骗局——2007年,他还在做收购毛笋的生意时,一位老乡打来电话,说河南新乡有一场关于毛笋的生意招商会,如果签订合约,能挣一大笔钱。林超坐着火车摇摇晃晃到了新乡,被带到一栋大楼里。门一打开,他就知道自己“掉进传销窝”。60平方米的房间里铺着榻榻米,二三十人盘腿坐着,最前方还有一个人站在黑板前讲课。黑板上的图案就像一座金字塔,每一层都写着“羊”字,还用向上的箭头标注出了抽成比例。讲课的人唾沫横飞,正在教大家如何在电话里说服亲戚朋友掏钱加入。

但“头寸管理”宣传的比特币“投资”,看起来又不像是一场标准的传销。“传销传销,总得传点什么东西吧?要不得把人扣起来逼着打电话吧?”林超心里有点拿不准,“这次的账号密码都在自己手里,又是自己在买币,还能出什么错吗?”这个做了一辈子实业的生意人从没想到一种可能:所谓的交易所、交易平台和后台人员,其实都是“头寸管理”一手搭建的。

《耳朵大有福》剧照

和以上这些因为相信而堕入骗局的人比起来,高山川可能算一个“清醒的投资者”。他也是遂昌县人,管理着六七个账户,包括自己投入的6万元和表弟的20多万元。但和魏伟、杨春秀、林超不同,他说自己没有真正相信过那些话术,2020年初刚加入时就知道这是个击鼓传花式的陷阱,但他觉得,这和买一只烂股差不多,只要能及时抽身就有得赚,“有侥幸心理,想着钻点空子,薅完羊毛就走”。9月份,平台关闭半个月前,他和表弟商量,“差不多了,已经赚了几万块,要不取走吧?”表弟劝他,再等一等,可能拿到这个“赌局”的最大回报。回想起靴子落地的那一天,他还没来得及阅读平台关闭通告上写的“疫情、国际安全”等理由,就已经意识到,“这一天终于来了,钱都没了”。

机会

遂昌县在浙江省的西南部,整个城区不大,只需要花上半个小时,就能骑电动车绕主城区逛一圈,但城市面貌却很气派。一个外地人穿梭城区时,时常会忘记此刻身处的是一个人口不足20万的小县城。四处可见拔地而起的十几层崭新住宅,像极了一线城市的小区,沿河还有欧式联排小别墅。傍晚时分,最繁华的四层购物中心外墙上闪烁着各个店铺的招牌,身着各色服装的外卖员正进进出出地忙碌。不过在这些干净繁华的街景中,时不时能看到几栋高楼之间夹着一小片低矮破旧的老楼;热闹商业街的背后,是一片破拆了一半的楼房,石块尘土散落,钢筋裸露、耷拉着。

这是一座正在更新的城市。那些突兀的破败楼房,是更新尚未完成的部分。遂昌县有“九山半水半分田”的说法,建设用地不足5%,进入千禧年后,人口慢慢从农村向县城聚拢,小县城的“城市病”愈发严重。当地人告诉我,大概在6年前,县城里完全是另一番景象:房子大多是上个世纪六七十年代的老楼,外墙漆黑、剥落,有的甚至是土砖土墙,一副摇摇欲坠的模样。住宅区的电线就横在巷子顶上,排水系统不好,常常淹了一楼二楼的住户。马路只有双向两车道,高峰期时,电动车、摩托车全都挤上机动车道,整条路水泄不通。

2014年起,遂昌县启动了“城市更新计划”。一位政府工作人员简单地向我解释了这个过程:先对城市布局做规划,包括拓宽道路、修建公园、增加绿化,再分批对计划内的房屋进行拆除、重建。“整个县城能用的平地就这么多,老城是不可能舍弃的,只能在原有基础上拆和建。”2017年,遂昌县城里启动了三溪口棚户区改造,开启了当地媒体称为的“史上最大城市更新工作”,也开启了整个城市对财富的想象。

遂昌的城市发展建设模型(吴淑斌 摄)

遂昌县本来就不是个穷地方。它离义乌只有160公里,上个世纪80年代,最早发现商机的人开始走出县城,去往这个如今全球最大的小商品市场做生意。那是第一批靠做实业富起来的人,如今人们谈论起“谁买了县城里最豪华的别墅”时,还是习惯说“在义乌做生意的大老板”。即便是生活在农村的乡下人,也有自己的赚钱路子。遂昌最有名的农产品是竹笋和茶叶,不少当地人从2000年初就开始倒卖竹笋,从山上低价收购后,卖到其他县城的罐头厂。借着这两三年直播带货的风潮,农产品的市场又更大了一些。但这些机会,都比不上一场城市更新运动给县城带来财富想象的广度。

在本刊记者的采访中,几乎每个受访者都会提到2018年前后,城中最津津乐道的话题是各种“拆迁后一夜暴富”的故事。那时候,高山川和朋友合伙开了一家500多平方米的麻将馆,放了30多张麻将桌。高山川的熟客里,有几位正是拆迁户。“沿街有一两个店面,还分到两三套新房子,都租出去,一年几十万收入,可安逸了。”高山川的言语间透露着羡慕,“早知道我也应该买一套能拆迁的房子。人家的起跑线就赢你一大截了,我们从农村里出来的人,起跑线都不知道在哪儿。”

也有人抓住了这场大改造带来的机会。2019年,一位受访者发现县城边缘的一条街上,一片新楼盘已经封顶,但中间却还有一片农房区。“不可能这样摆着,一定是要拆的。”他想了许多办法,“拼命去买了一块地”,盖了一小栋新楼房。事实证明,这位生意人的判断是完全正确的——2020年初,这里果然等来了拆迁通知。除去买地、建房的成本,林超还赚到了200多万元。至今,房地产买卖依然是这里的热门行业,在县城主街道之一的北街,有一排一层平房店面,全挂着“房产中介”的招牌。

吴淑斌 摄

不过本刊记者采访的很多陷入“头寸管理”骗局的人,并没有得到这个城市中流传过的任何财富机会。他们过着最普通的生活,之前没有运气或是没有能力搭上任何一班财富快车。这场投资骗局就像一枝幸运之神难得伸出的橄榄枝,看起来门槛很低,操作也非常简便,不需要多少资金,也不要求多高的专业性,他们太需要这样一个可以透进光来的窗口。

杨春秀是一名超市收银员,家里有两个还在上学的孩子和瘫痪在床的母亲,钱能让她的生活轻松一点;黄阿姨是一名保洁员,她希望能从比特币上赚一笔当“保命钱”,生病时去医院能掏得出钱。如果运气好能多赚点,还想修补一下住处。她现在住着村里最破旧的房子,是间解散工厂的宿舍,房龄大概有六七十年了,已经算危房。行动间不小心碰到墙壁,沙土就簌簌地往下落。她说自己在骗局里失去3万元积蓄后,身上唯一值钱的东西就是手上戴的一个镯子。“有人问我,这么穷怎么会有金镯子呢?这个是我妈妈留下的。”她撩起衣袖给我看,“妈妈后来改嫁过,就成了别人的妻子和妈妈,财产都不能留给我。这个金镯子是妈妈去世前偷偷从手上摘下来塞给我的。”

大厦倾覆

魏伟的梦想和别人有点不一样——他想开一家书店。他很少对别人提起这个梦想,“和我收废品的样子反差太大了”。见面那天是3月中旬,一股寒潮刚席卷整个江浙一带,魏伟穿了一件臃肿的旧羽绒服,为了收废品时不弄脏衣服,还在两手的小臂穿上袖套。上了年纪后,他有些驼背,显得个子愈发小。我们在路上走着,魏伟忽然快步走到花坛边上,捡起两个矿泉水瓶子拿在手里,然后露出些不好意思的表情,对我解释说,如果不是因为“投资”失利,他已经好长时间不捡废品了。

他喜欢看书。没有废品收的时候,就到新华书店里看上一个小时。他说自己上学时语文成绩拔尖,无奈数学太差,念到高中毕业就停了。在他那间拥挤的屋子里,靠床摆放着一个书架,上面摆着《哲学原理》《朝鲜战争内幕》《陈云文集》《逻辑学案例分析》等各种各样的旧书。他最喜欢的一本书是《红日》,讲述了解放战争时期发生在江苏涟水、山东莱芜、孟良崮的三场战役,这本书已经翻得有些破烂,但还是被放在了枕头边上。为了省电,最外间的屋子用铁线悬挂着一颗昏暗的灯泡,只有要看书时,他才会进到里屋,拧开那个奢侈的led灯。

吴淑斌 摄

魏伟说,自己一生都在做苦力活,“命途多舛”。他把“舛”念成了“桀”的读音。40岁之前,他是捧着“铁饭碗”的轴承厂工人,过着虽不富裕但也循规蹈矩的日子。一直到上个世纪90年代,在国企改革的下岗潮中,魏伟成了第一批下岗的人。他离婚早,当时家里还有年迈的父母和正在上学的儿子,只能找了个钢铁厂里三班倒的工作,不上班时,就蹬三轮车收废品——那些种类庞杂的旧书,很多是从别人卖掉的废品里淘出来,擦拭干净后摆上书架的。

参加“头寸管理”的“投资”之后,这个开书店的梦想越来越清晰。魏伟的打算是这样的:自己另外租一套房子住,把小平房简单装修,其中两个房间用来放书,另一个房间做成阅读室,供大家免费看书。他全心全意地投入到“炒币”中,特地买了6个手机,因为每4天买卖虚拟货币时,要在十几分钟内完成,他一人掌管着七八个账号,应付不过来,只能在理事办公室里请其他人帮忙操作,收废品的工作也暂时被搁置了。一方面因为有了更有希望的“事业”,另一方面,自己的“腿脚早就受不了了”。

这个美梦一直持续到了2020年的10月。其实,大厦不是突然间倾覆的。如果信息稍微灵通一些,或是在网上检索相关的新闻,就可以看到在2020年8月,苏州、桐城等地的警方已经发出通告,提醒市民警惕“头寸管理多层级团队”。遂昌县里也提前有了风声。8月份开始,有人陆续抽身。魏伟发展的一位“投资者”给他打电话,语气十分着急,要求把3万块钱本金取出来,至于赚来的利息,一分钱都不要了,“公安局工作的亲戚说,那都是骗人的”。魏伟找到上级理事退了3万块钱,交给那位“投资者”。退款时,理事安抚魏伟,“集团运作正常着呢”。他相信了这套说辞,甚至在10月16日——平台关闭的前一天——还从儿子手里要了2万块钱追投。

《上线下线》剧照

交易所关闭3天之后,几乎所有人都明白,钱再也回不来了。杨春秀一直是瞒着丈夫做的投资。交易所关闭那天,她支支吾吾地告诉丈夫,“十几万全都没了”,一下挨了丈夫两巴掌,被打倒在床上。那几个月,她的鬓角全都白了,晚上整宿整宿睡不着。她好几次跑到理事家里,有时说理,有时咒骂,有时哭着求对方还钱,最后都是以对方报警收场。后来,这位理事承受不了要账的压力,主动投案自首,被判处3年缓刑。杨春秀曾经在村里和对方碰面,她追上去理论,被一句话呛了回来,“法院都没让我还钱,我凭什么给你钱?”采访那天已经是交易所关闭一年半之后,杨春秀仍然没有从打击中走出来。她愤恨地问:“我把理事的照片打印出来,写上诈骗犯,贴到他们公司门口,这样犯法吗?”

作为发展了好几位成员的群主,魏伟也遇到了上门要钱的人。他安慰大家,自己会把钱全都还上,就像当初承诺的那样。“他们就是因为我才会亏钱,我妈以前跟我说过,‘人’这个字,要有一根看不见的棍子立住,才是人。”他把这些账记在一个小本子上,一共是12万元,并重新开始收废品。

不过,除了收废品,这位60多岁的老人也没有放弃其他可能的挣钱机会。这两年,魏伟尝试过卖直销保健品、给短视频点赞返利,都亏了钱。最近,他又在一个茶叶籽油的项目里投了一万元。他给我展示了茶叶籽油的产品和包装,邀请我一起到衢州的总公司去“实地考察”。采访结束几天后,魏伟又发来一个名为《新消费·新财富 共创分享会》的PPT,里面介绍了投资买茶叶籽油后的积分分红规则,频繁提到“分享经济、共同富裕”。我劝他,要看好自己的钱包,不要再轻易投钱。他兴致高昂地告诉我:“不用担心,这是国家认证的产品,有高科技,对治疗新冠肺炎都有用的。”

创作不易,觉得好的朋友,帮忙点下赞哦,感谢您的举手之劳!